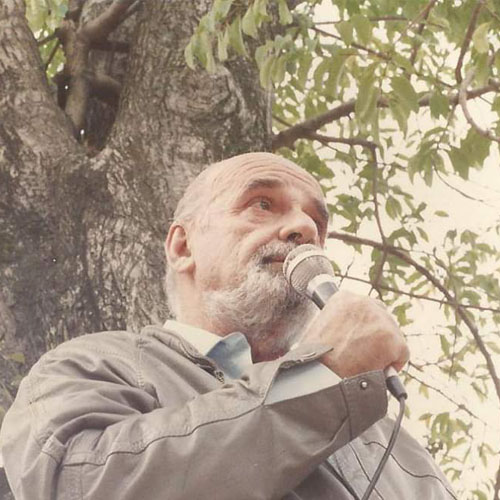

FOTO: CEDAL Archivo

Desde que existe como género literario,

la filosofía recluta a sus adeptos escribiendo

de manera contagiosa acerca del amor y la

amistad. No es sólo un discurso sobre el

amor por la sabiduría: también quiere mover

a otros a ese amor

Peter Sloterdijk, Normas para el parque humano.

Quienes conocimos al profesor J. C. Carrasco, sabemos perfectamente que entablar una conversación profunda con él no era sencillo. Lo anterior no se debe a su rechazo a ellas, sino a la profundidad de las mismas. Hablar con J. C. Carrasco implicaba la incómoda sensación de estar entablando una conversación con varias personas no presentes; esta incomodidad no radicaba en su falta de amabilidad, sino todo lo contrario, en su generosidad y plasticidad para recorrer rincones de la historia revolviendo ideas y evocando pensadores. La primera vez que hablé con él, mantuvimos una charla breve y sencilla en la que al preguntarme de qué era profesor me dijo: ah sí filosofía, eso de lo que siempre estamos hablando…. Años antes de aquel momento, tuve el honor de ser alumno de Héctor Massa en la FHCE[1] y Héctor siempre nos señalaba que la filosofía era una larga conversación en donde lo importante eran varias cosas, entre otras darse cuenta quiénes estaban participando de esa conversación y quizá no los habíamos invitado. Creo que de la conjunción de ambas anécdotas surge este pequeño escrito en homenaje a los diez años del fallecimiento de uno de los fundadores del Colegio y Liceo Latinoamericano, es decir, de la necesidad de saber con quiénes pensaba Carrasco, dando cuenta brevemente de algunos de quienes influenciaron en sus categorías.

Evitar los reduccionismos

A lo largo de la historia, muchos pensadores, seguramente impulsados por el afán fundante o de originalidad, han intentado generar sistemas de ideas que funcionen a la perfección o que permitan describir de mejor modo que sus antecesores al mundo. Algunos de estos sistemas han sobrevivido, y en varios casos sus ideas llegan hasta nuestros días. Nadie puede negar el esfuerzo aristotélico por instalar la idea de un primer motor, las categorías puras kantianas, le idea de Yo en Descartes o la lucha de clases según Marx, por señalar algunas. Sin embargo, casi todos estos sistemas adolecen de apriorismo, es decir, de intentar decir cómo es el mundo para luego explorarlo y recortarlo a su antojo. Hay otros sistemas de pensamiento que, intentando escapar a la problemática antes descripta, cayeron en reduccionismos, es decir, en intentar encontrar la idea fundacional o la idea única sobre la cual se erigieran las demás. En este último caso están, por ejemplo, el materialismo mecanicista de Feuerbach, intentando encontrar la base material a todos los ámbitos de la realidad. Ambos, el pensamiento por sistemas y el mecanicismo, son seductores en cuanto a su abanico de certezas, pero vuelven miope la mirada sobre la complejidad del mundo. No es sencillo escapar a ellos (¡cuánto daríamos por una certeza!), cuando alguien lo ha hecho ha sido a base de coraje, espíritu crítico y sobre todo la permanente búsqueda de sentido. Carrasco lo logró.

Nuestro compatriota Carlos Vaz Ferreira, amigo personal de J.C. Carrasco, insistió siempre sobre la necesidad de evitar la comodidad de los sistemas y buscar un pensamiento a través de ideas a tener en cuenta. Vaz Ferreira (1963) llamaba “fermentales” a aquellas ideas que propiciaban el pensamiento del otro, que sin pertenecer a un sistema orgánico de pensamiento, abrían la discusión. Creo que Carrasco transitó por el campo de las ideas con una clara influencia vazferreireana. Al fundar el Colegio Latinoamericano, Carrasco tenía un interés claro en vincular dos esferas humanas que hasta el momento parecían disociadas, la educación y la psicología. “En realidad nuestro interés estuvo centrado en demostrar la imposibilidad de separar la práctica educacional de la psicología.” (Carrasco, 2006, 33). Desde luego que ya existían, en la época, intentos de vincular lo educativo con lo psicológico, pero lo “fermental” en el pensamiento de Carrasco estuvo dado por la no sumisión de uno sobre el otro. El fenómeno educativo no es meramente explicable a través de dimensiones psicológicas (reduccionismo psicologicista), así como tampoco la dimensión psicológica es reducible a la institución educativa (reduccionismo pedagógico). Esto posicionó a Carrasco como uno de los creadores de un modelo educativo no reduccionista y dinámico.

La ideología

El concepto de ideología, es siempre un problema (en sentido filosófico). Quizá podemos ubicar su origen en algunos pensadores franceses de SXVIII, tales como Condillac o Destutt de Tracy, para quienes ideología era el estudio general de las leyes que rigen las ideas. Por otro lado la palabra idea remite a representación, es decir a un distanciamiento del original o de la realidad. En el SXIX, Marx (2004) señala que en una sociedad de clases subsisten mecanismos ideológicos de ocultamiento; posteriores marxistas acuñan el tan difundido concepto de ideología como falsa conciencia, es decir como un modo ilusorio de ver el mundo.

Pero, ¿a qué refería Carrasco cuando hablaba de ideología? Haciendo un recorrido por su obra, debo señalar al menos los siguientes significados para el concepto de “ideología”: a) para él, ideología refería a “estilo de vida” de las personas (Carrasco,2006,34); b) “Ideología como componente básico del aparato psíquico e implícito siempre subyacente en todo acto educacional “ (Carrasco, 2006, 36); c) la ideología como modelo básico del aparato psíquico elaborado en una dialéctica entre el hombre y su contexto (Carrasco, 2010, 119). Nótese el progreso y la complejidad desde la acepción a a la b y c. Esta complejidad no solo fue producida por su modelo exploratorio de abordaje de la realidad, le interesaba tanto cómo se elabora la ideología de las familias como cómo esta incidía en la dimensión psíquica del niño. De aquí deriva su concepto de cotidianeidad, como aquel concepto vinculante entre enseñanza y psicología. No es menester de este trabajo, pero bien interesante sería indagar el vínculo entre su concepción de cotidianeidad y el de ideología. Para finalizar unos trazos sobre el concepto de ideología[2], parece esbozarse como un concepto inacabado, idea que lo vuelve seductor, problemático y fermental.

Lo uno y lo múltiple.

Carrasco no concibe la escuela sin una comunidad. Entendía al menos tres partes en este todo, de naturaleza diferente, a saber “personal del instituto, niños, padres” (Carrasco,2006, 39); de la relación dialéctica entre ellos surgía el concepto de “comunidad de trabajo” que llega hasta nuestros días. La oposición entre lo uno y lo múltiple es una falsa oposición, en otras palabras, lo individual no es opuesto a lo social ya que se necesitan para ser inteligibles, es “artificioso separar lo psicológico de lo social” (Carrasco, 2010, 119).

Las circunstancias.

Carrasco señalaba que en todo ámbito humano, pero particularmente en la educación y en la psicología, los sucesos no se presentan en sí mismos como un fenómeno aislado, sino que son influidos por su contexto, por sus circunstancias. Seguramente uno de los pensadores que más ayudó a Carrasco a trabajar este concepto, fue Ortega y Gasset. Este pensador español desarrolló una concepción conocida como circunstancialismo y cuya máxima señala “yo soy yo y mis circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo” (Ortega y Gasset, 1914, 12). La apelación a los fenómenos es clara, así como la necesaria investigación sobre el contexto que hace habitable a las ideas. En este sentido, vemos claramente como el yo psicológico no es un yo aislado o autosuficiente, sino un yo que se encarna en determinadas circunstancias comunitarias. Para Carrasco, una situación no implica un encuentro intrascendente, sino que es el “continente contextual” (Carrasco, 2006, 85) que debe ser analizada para lograr comprender la estructura y el comportamiento del ser (en el ámbito educativo).

Ese eterno problema, la libertad.

El objetivo primordial del Colegio Latinoamericano es la “formación de hombres libres”. Lejos de caer en un mero slogan declarativo, Carrasco pretendió dar un claro contenido al concepto de libertad en el Latino. Desde luego que no es lo mismo escribir sobre libertad en cualquier época histórica, pero reconozcamos que siempre es difícil. Con meridiana claridad, nuestro profesor nos señala que el primer objetivo del Colegio es el de la “formación de hombres libres” (Carrasco, 2006, 44), pero que este debía estar necesariamente acompañado de otros dos objetivos subsidiarios, el primero de ellos podríamos señalarlo como teleológico, “la formación de hombres que fueran capaces de sostener y defender los principios de Justicia Social” (op. cit., 44); y el tercer objetivo involucraba la necesidad de una comunidad que nos brinde sentido, “…hombres que también fueran capaces de convivir fraternalmente…” (op. cit., 44). El concepto de hombres libres, parecería llevarnos más allá del pensamiento posible. Confieso que, la primera vez que lo escuché (ya que fue antes de leerlo), pensé necesariamente en el gran pensador estagirita que sostenía a la “felicidad” como el bien último, como aquello más allá de lo cual no sería posible concebir nada más, ni nada mejor. ¿No sucede algo similar con el concepto de “libertad” en Carrasco?, ¿alguien concibe algo mejor que un hombre libre? Creo que el concepto de hombre libre se transforma en una idea reguladora que otorga sentido a la comunidad pedagógica Latina. Pero, como bien nos diría Aristóteles, parafraseándolo, seguramente los hombres difieran en qué contenido otorgar al concepto de “libertad”.

El concepto de libertad en Carrasco, no es un concepto descontextualizado, suprasensible, ni metafísico. Es un concepto vivencial, con diversas influencias, pero una muy clara, es la de J. P. Sartre. La formación de hombres libres implica, según Carrasco, un acto de responsabilidad, de propia decisión, pero también de negación.

“Pensamos también que para ser un hombre libre, se ha de ser capaz de efectuar opciones que sean coherentes con uno mismo; hacer opciones coherentes con lo que uno piensa y con lo que uno siente. Y al hacer estas opciones, tener la posibilidad de transformar lo que hay que transformar del mundo que nos rodea en virtud y en función de lo que pensamos.” (Carrasco, 2006, 46).

La formación de hombres libres implica la necesaria búsqueda de la responsabilidad y la misma implica la negación, negarnos, por ejemplo a la dominación o a relaciones de tipo dominado-dominador[3]. “No puede ser libre realmente un hombre que no sepa discriminar claramente lo que es verdad y lo que es mentira” (Carrasco, 2006, 50). La discriminación de los conceptos implica un doble abordaje, la negación[4] (como cernidor de la mentira), y la responsabilidad. Formar hombres libres implica formar hombres que sean capaces de hacerse cargo de sí mismo, cargo de la toma de decisiones. En la propuesta existencialista de Sartre, la soledad humana (¡fue arrojado al mundo si propósito!) y su característica inacabada, le hacen ser responsable de sus actos y de sus decisiones, el hombre primero existe, y luego se crea a sí mismo; esta creación implica la toma de decisiones que no solo involucran al individuo, sino que lo participan y responsabilizan por los otros, por la humanidad. El hombre sartreano padece una condena y es su condición de ser libre, libertad a la que no puede escapar. “En la propuesta del Latino se concibe la facultad de ser libre como una categoría vivencial que se ejercita a través de la conducta” (Carrasco, 2006, 127).

En épocas de aislamiento y cuarentena sanitaria, el pensamiento de J. C. Carrasco se torna más vivo que nunca, ya que está plagado de acción, al leerlo, podemos conversar con él sobre nuestro entorno, el sujeto, nuestra sociedad y la educación, pero sobre todo sobre cómo cambiar aquello que así lo entendemos. Quizá J.C. Carrasco pueda ser interpretable a través de la tesis XI[5] sobre Feuerbach. La transformación pensada por Carrasco, es una transformación pensada a través del encuentro (por paradójico que parezca en estos momentos), “Quien quiera interpretar el encontrase humano en el mundo de una manera actual puede partir del principio de que los seres humanos son criaturas del venir, seres a los que les viene algo al encuentro y, sin embargo, son ellos mismos los que vienen.” (Sloterdijk, 2011, 179).

Prof. Alejandro Di Lorenzi.

Director de Secundaria.

Abril de 2020.

Referencias

Carrasco, J. C. (2006). Aportes para la elaboración de una propuesta educativa (1956-2006). Montevideo: Juan Carlos Carrasco.

Carrasco, J,C. (2010). Psicología crítica y exilio. Psicología conocimiento y sociedad, Vol 1 (1). Recuperado de: https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/article/view/17

Marx, C., Engels, F. (2004). La ideología alemana. Bs. As.: Nuestra América.

Marx, C., Engels, F. (2006). Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Madrid: Fundación Federico Engels.

Ortega y Gasset, J. (1996). La rebelión de las masas. Barcelona: Altaya.

Ortega y Gasset, J. (1914). Meditaciones del Quijote. Madrid: Publicaciones de la residencia de estudiantes.

Sartre, J.P. (1997). El ser y la nada. Barcelona: Altaya.

Sloterdijk, P. (2006). Normas para el parque humano. Madrid: Siruela.

Sloterdijk, P. (2011). Sin salvación. Madrid: Akal.

Vaz Ferreira, C. (1963). Fermentario. Montevideo: Cámara de Representantes.

Vaz Ferreira, C. (1920). Conocimiento y acción. Montevideo: El siglo ilustrado.

[1] Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.

[2] En lecturas anteriores de “Aportes”, el concepto de ideología emergía como poco pulido e inacabado. Al escribir este texto, advierto que el concepto de ideología en J. C. Carrasco es complejo (en el sentido de estar formado por diversas partes) y es invocado por otras categorías constantemente en su obra; de lo anterior admito que merece un estudio posterior con mayor profundidad y dedicación.

[3] También negarnos a las percepciones anticipadas. El estudio de las mismas escapa a los objetivos de este trabajo. A quien interese, recomiendo leer “Relación de enseñanza, percepción anticipada y situación paradojal” (Carrasco, 2010).

[4] El concepto de negación implica la asunción de una actitud activa. Este uso difiere del a veces otorgado en la psicología como ocultamiento.

[5] “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.” De este modo Marx enuncia su XI tesis sobre el pensador Feuerbach, e impacta con ella una fuerte crítica al materialismo que desdeñaba la práctica.